1: 半袖(みょ) [ニダ] 2024/08/06(火) 22:18:44.24 ID:wFye/lN20

15: 名無しさん@涙目です。(みょ) [ニダ] 2024/08/06(火) 22:28:23.76 ID:wFye/lN20

2: 名無しさん@涙目です。(SB-Android) [ニダ] 2024/08/06(火) 22:19:26.90 ID:97lAfae70

おせーよ

続きを読む

1: 牛乳トースト ★ 2024/07/28(日) 17:19:30.31 ID:3Q2DdiB89

※関連記事

52: 名無しどんぶらこ 2024/07/28(日) 17:30:50.04 ID:LPiMJ2ow0

仕事放棄

77: 名無しどんぶらこ 2024/07/28(日) 17:37:35.42 ID:NKrDTPTh0

法治国家ではなく放置国家かよ

続きを読む

1: 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb 24/07/26(金) 13:30:23 ID:???

続きを読む

1: 窓際被告 ★ 2024/07/21(日) 19:31:41.85 ID:sAwpHD3p9

4: 名無しどんぶらこ 2024/07/21(日) 19:32:44.95 ID:ZeRc3qgt0

悪用されるリスクを考えたら仕方ないな

続きを読む

1: 首都圏の虎 ★ 2024/07/19(金) 21:05:32.22 ID:ScbpfpEC9

10: 名無しどんぶらこ 2024/07/19(金) 21:09:39.86 ID:8ovklfP90

学生数は減ってるのに大学は増えまくり

続きを読む

1: 名無しさん@涙目です。(東京都) [CN] 2024/07/09(火) 09:22:06.94 ID:URVKGY3w0

9: 名無しさん@涙目です。(庭) [US] 2024/07/09(火) 09:28:25.60 ID:w1KhCrl40

>>1

感染症リスク考えたら辞めとけ

続きを読む

1: 名無しさん@涙目です。(愛媛県) [US] 2024/06/30(日) 15:56:46.39 ID:+xfaN6ZF0

※関連記事

3: 名無しさん@涙目です。(宮城県) [JP] 2024/06/30(日) 15:58:01.33 ID:TUmGLr+L0

この方は小池からの工作員なの?

続きを読む

1: 少考さん ★ 2024/06/30(日) 09:42:34.19 ID:d6HAI86k9

公立高校入試“外国籍の生徒に特別枠など配慮を”文科省が通知

文部科学省は2024年度以降の公立高校の入試において、外国籍の生徒を対象とした特別枠の設定や、試験問題にルビをふるなどの配慮を進めるよう全国に通知しました。

文部科学省が全国の教育委員会などに出した通知では、今年度以降に行われる高校の入学試験で配慮を求める事項をまとめています。この中では、外国籍の子どもが社会で自立していくために高校で適切な教育を受けることが重要だとして、公立高校の入試について

▽外国籍の生徒を対象にした特別枠を設けることや

▽試験問題の漢字にルビをふったり、辞書の持ち込みを認めたりするなどの配慮を新たに求めています。

文部科学省によりますと、日本語指導が必要な外国籍の児童や生徒は、2021年の調査で全国で4万7000人余りと10年ほどで1.8倍に増えていますが、(以下略)

全文はソースで

[NHK 2024.6.30]

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240630/k10014496891000.html

137: (; ゚Д゚)コロ猫映画(仮)10 ◆EFvlPnIYE33o 2024/06/30(日) 10:22:47.33 ID:2QA1+exA0

(; ゚Д゚)はぁ?

6: 名無しどんぶらこ 2024/06/30(日) 09:47:22.02 ID:fWSzvewj0

>>1

きんも

30: 名無しどんぶらこ 2024/06/30(日) 09:53:49.53 ID:qoooovX40

は?まったく同じテストうけろや

続きを読む

1: @おっさん友の会 ★ 警備員[Lv.0][新芽] 2024/06/20(木) 18:46:57.62 ID:KMNL4Ze09

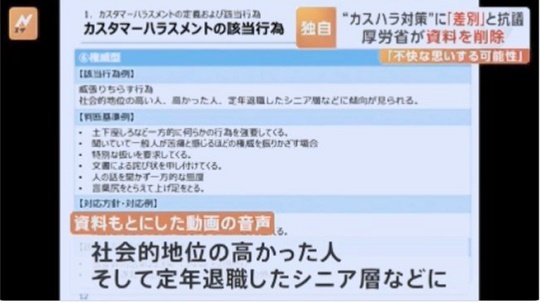

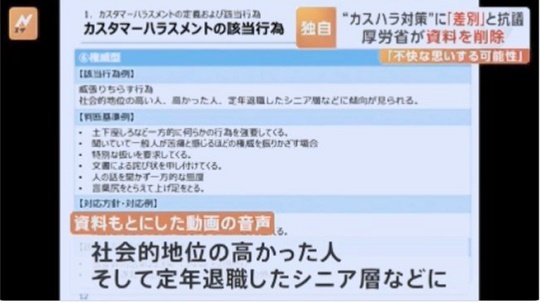

厚生労働省が行う事業のホームページに掲載されていた「カスタマーハラスメント」対策の資料が「高齢者などへの差別にあたる」と抗議を受け、削除されたことが分かりました。

「職場におけるハラスメント対策」と書かれた資料。これは、厚生労働省が行うハラスメントに関する事業のホームページに掲載されたもので、「カスタマーハラスメント」への対策などがまとめられています。

資料には「威張りちらす行為」をする人の傾向として、こう書かれています。

「社会的地位の高い人、高かった人、定年退職したシニア層などに傾向が見られる」

資料をもとに「ハラスメント対策研修動画」も作られ、公開されていました。

資料もとにした動画の音声「 社会的地位の高かった人、そして、定年退職したシニア層などに、残念ながらこういう傾向がみられるということがわかっています」

厚労省は取材に対し、「サービス業の労働組合が行ったアンケートを参考にした」としています。

そのアンケートによると、確かにカスハラをした人の推定年齢は60代と70代で半数を占めます。しかし…

厚労省に抗議した人

「厚生労働省は高齢者を差別しているのかなと、心苦しく、残念な気持ちになってしまった」

この男性は「『社会的地位の高かった人』や『シニア層』などと特定の人たちだけを名指しすることは誤解を招く」として、厚労省に抗議したといいます。

厚労省に抗議した人

「私が高齢者になって店に行ったとき、『高齢者が来た』 『この人はクレーマーなんじゃないか』『カスハラするんじゃないか』とか思われるようになったら嫌だなと思う」

名指しされた当事者たちは…

元取締役(70代)

「定年退職したからそういう傾向が見られるというのは、ちょっと納得がいかない。(カスハラは)嫌だなと思っているだけに、押しつけるようなことはしたくない」

元部長クラス(60代)

「これだけ見れば、『この人たちだけがこうなる』と勘違いしやすいと思う。(表現が)甘い。必ずしもこの人たちだけじゃない」

元中間管理職(80代)

「シニア層だと一方的に決めつけられると、私自身も嫌。定年退職したシニア層などに傾向が見られるとか、地位の高い人だとか、そういうことは関係ないと思う。どんな人でもそういうことは起きる」

厚労省に「社会的地位の高かった人たち」と書かれた根拠を聞いてみると。

厚労省雇用環境・均等局 担当者

「資料を作成した委託先の担当者の経験と知見に基づいて書かれた」

続きはソース

[TBS 2024.6.20]

https://news.yahoo.co.jp/articles/3a264730e165fd5c3253872a0d5a56555390dfc1

69: 名無しどんぶらこ 2024/06/20(木) 19:05:24.86 ID:Yfw1DyPD0

>>1にアンケートを元に書かれたとあるから客観的なデータじゃね?

続きを読む